五体投地式:终极指南与正确姿势详解

五体投地式:终极指南与正确姿势详解

(五体投地式:终极指南与正确姿势详解)

五体投地式是一种历史悠久的身体礼仪动作,常见于宗教仪式、瑜伽修习及传统武术训练中。它以“五体触地”为核心,通过特定姿势传递谦卑、专注与身心合一的理念。本文将从动作分解、常见误区到科学原理,系统解析这一古老仪轨的正确实践方法。

一、什么是五体投地式?

“五体”指双手、双膝与额头,动作要求身体五部位依次触地,全程保持脊柱延展与呼吸节奏。其起源可追溯至古印度佛教典籍《大藏经》,后随文化交流传入藏传佛教与东亚武术体系。现代研究表明,规范的五体投地动作能激活核心肌群、改善肩颈僵硬,并提升专注力。

二、正确姿势分解

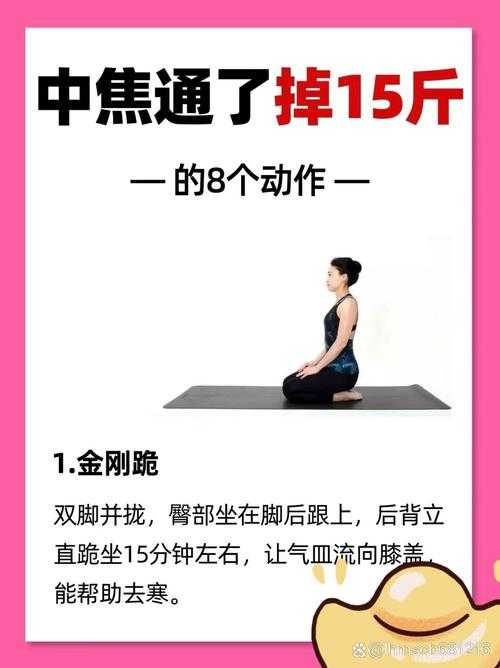

1. 起始站姿

2. 俯身触地

3. 五体贴合

4. 起身复位

三、常见错误与纠正

后果:腰椎受压,核心力量缺失。

纠正:想象腹部贴向脊柱,骨盆略微后倾。

后果:颈椎错位,头晕风险增加。

纠正:额头触地时,下巴微收,后脑勺与脊柱保持直线。

后果:动作僵硬,无法进入冥想状态。

纠正:俯身时呼气,起身时吸气,呼吸深度需与动作同步。

四、科学原理与身心效益

1. 生物力学优势

2. 心理调节作用

五、现代应用场景

六、安全提示

五体投地式不仅是身体训练,更是对自我觉察能力的锤炼。坚持每日10-15组练习,三个月后可明显改善体态与心理专注度。动作的终极意义,在于通过肢体的谦卑达成内在的平衡——这正是千年传统留给现代人的智慧。(全文完)

发表评论