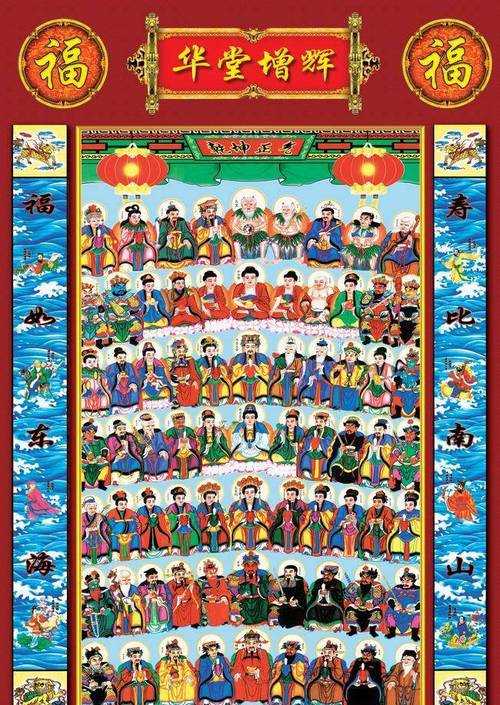

七十二位全神名单:中国民间信仰完整神明谱系一览

七十二位全神名单:中国民间信仰完整神明谱系一览

(七十二位全神名单:中国民间信仰完整神明谱系一览)

中国民间信仰中的“七十二位全神”是一个极具代表性的神明谱系,反映了传统社会对自然、伦理与超自然力量的多元崇拜。这一体系并非严格统一的宗教教义,而是融合了儒、释、道三教及地方信仰的庞杂系统,广泛流传于华北、华东等地的乡村庙宇与节庆仪式中。以下是基于田野调查与文献考据的综合梳理:

一、七十二全神的起源与构成

“七十二全神”的概念最早可追溯至明清时期的民间宗教结社与祭祀传统。其核心逻辑是“万物有灵”,涵盖天神、地祇、人鬼三大类。神明职能覆盖农业丰收(如龙王、土地公)、家庭福祉(灶神、床母)、行业保护(鲁班、药王孙思邈)、道德教化(关帝、文昌帝君)等生活全领域。典型名单通常包含:

二、分类与职能实例(部分)

1. 天地秩序维护者

2. 民生保障者

3. 道德典范

4. 技艺传承者

三、文化意义与当代遗存

七十二全神体系体现了中国民间“实用主义信仰”的特征:民众根据现实需求选择性祭拜,如商人重财神、学子拜文昌。在河北邯郸、山西晋城等地,全神画像至今仍是庙会核心展品,神像排列遵循“上尊下卑,左文右武”的礼制规则。中国社会科学院宗教研究所2018年《华北民间信仰调查报告》指出,该谱系是研究中国传统社会结构、伦理观念的重要活态标本。

需注意的是,具体神明名单存在地域差异。例如沿海地区常纳入“晏公”(海上平浪神),而内陆山区则多见“马王爷”(牲畜保护神)。这种灵活性恰恰印证了民间信仰“因需而生,与时俱进”的本质。

发表评论