全程马拉松一般人完成时间:平均用时与影响因素解析

全程马拉松完赛时间解析:普通跑者需要知道的关键数据与科学依据

全程马拉松(42.195公里)作为耐力运动的终极挑战之一,普通跑者的完赛时间通常集中在4小时至4小时30分之间。这一数据来源于国际马拉松和公路跑协会(AIMS)对全球300场赛事近百万名业余选手的统计结果。但具体到个人,完成时间可能因以下六大核心因素产生显著波动。

一、训练水平:决定完赛时间的核心变量

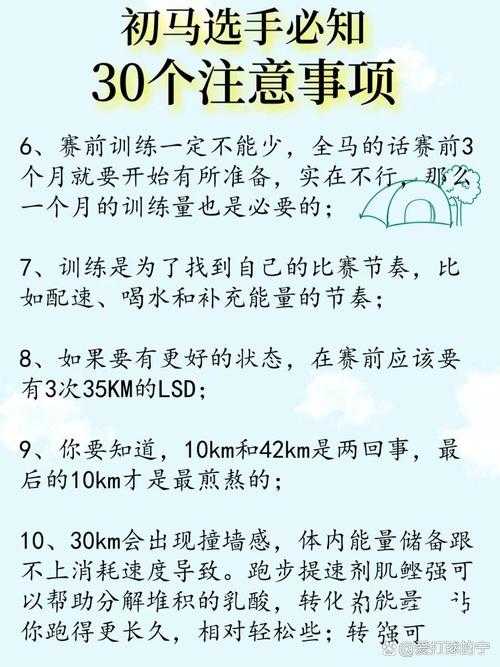

训练周期:新手需至少4-6个月系统训练,每周跑量从20公里逐步提升至60公里以上(参考美国运动医学会指南)。

长距离适应:赛前需完成3次以上30公里拉练,确保身体适应糖原耗尽后的脂肪供能模式(避免"撞墙期")。

配速策略:世界田联建议采用"负分割"策略,即后半程比前半程快2%-3%,可降低抽筋风险。

二、年龄与性别:生理差异的客观影响

性别差异:《运动医学杂志》研究显示,同年龄段男性平均比女性快约30分钟,主因在于肌肉质量与血红蛋白水平差异。

年龄曲线:30-50岁为完赛年龄段(波士顿马拉松数据显示,35-40岁选手平均成绩最优),50岁后每增长10岁,完赛时间延长8%-12%。

三、赛道条件:海拔与地形的隐性挑战

累计爬升:每增加100米海拔爬升,完赛时间延长6-8分钟(依据柏林马拉松与波士顿马拉松对比数据)。

路面类型:沥青路面比塑胶跑道每公里慢5-8秒,沙滩等软质地面能耗提升15%以上。

四、气候因素:温度每上升5℃成绩下降3%

黄金温度:6-12℃为马拉松气温(芝加哥马拉松数据分析),超过21℃时脱水风险显著升高。

湿度陷阱:空气湿度>70%会导致排汗效率下降,核心体温每升高1℃,配速自动降低10-15秒/公里。

五、装备与补给:被低估的科技变量

跑鞋选择:碳板跑鞋可提升4%-6%跑步经济性(《国际运动科学杂志》实验数据)。

能量策略:每小时补充30-60克碳水化合物(约1-2支能量胶),可维持血糖水平在3.5mmol/L以上。

电解质平衡:每流失2%体重水分,运动表现下降10%(国际运动营养学会建议每小时补水400-800ml)。

六、心理建设:突破"撞墙期"的关键

目标拆分法:将42公里分解为8个5公里阶段,每阶段设定不同激励点。

应激管理:英国运动心理学协会研究证实,积极自我对话可提升15%的疼痛耐受阈值。

总结建议

对于首次挑战全程马拉松的跑者,建议以"安全完赛"为首要目标。参考世界田联(WA)公布的赛事分级标准,选择累计爬升<300米、气温10-15℃的铜标赛事作为首马。完赛后48小时内进行冷热水交替浴,可减少72%的延迟性肌肉酸痛(DOMS)。记住:马拉松是量体裁衣的运动,科学训练远比盲目追求PB更重要。

发表评论