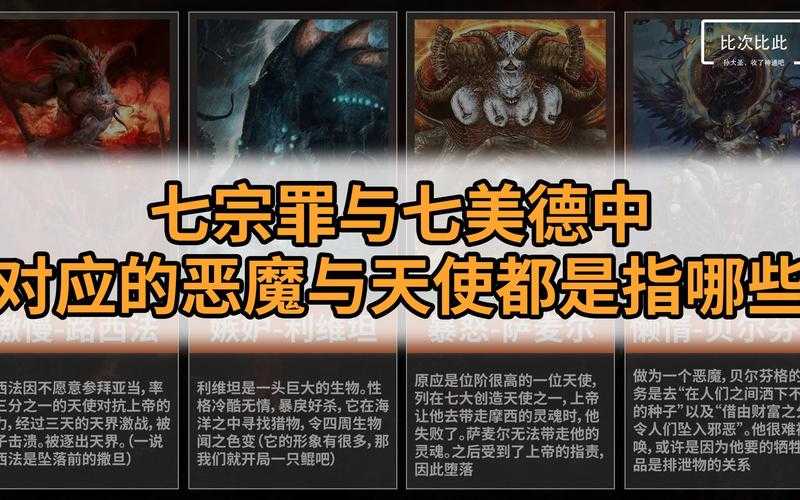

七大恶魔的身份与传说:从宗教典籍到文化象征

在西方宗教与神秘学传统中,“七大恶魔”的概念与基督教的“七宗罪”紧密关联。这些恶魔并非单一宗教体系的产物,而是跨越多个文化传说、神学文献与文学作品的复合体。以下是基于《圣经》文本、中世纪神学著作(如《神曲》《失乐园》)及权威学术研究(如《恶魔学辞典》)整理的七大恶魔核心信息:

1. 路西法(Lucifer)——傲慢之罪

身份起源:原名“晨星之子”,原为上帝座前最高阶天使,因拒绝臣服于人类而发动叛乱,堕入地狱。

经典依据:《以赛亚书》14:12提及“明亮之星,早晨之子”,《新约》中将其与撒旦关联。

文化符号:象征对权威的反叛,在弥尔顿《失乐园》中被塑造为悲剧英雄形象。

2. 玛门(Mammon)——贪婪之罪

词源考据:源自阿拉姆语“财富”,在《马太福音》6:24中被耶稣斥为“与上帝对立的偶像”。

形象演化:中世纪神学家将其人格化为贪欲的化身,常被描绘为手持钱袋的肥胖恶魔。

现实映射:现代经济学批判中,“玛门主义”代指物质至上的价值观。

3. 阿斯莫德(Asmodeus)——之罪

宗教文献:首现于《多俾亚传》,以诱惑人类纵欲、破坏婚姻闻名。

神秘学特征:据《所罗门的小钥匙》记载,需特定符文才能驱散,象征欲望的不可控性。

心理学关联:弗洛伊德学派曾用其解释“力比多过剩”导致的道德困境。

4. 萨麦尔(Samael)——愤怒之罪

双重身份:犹太教典籍中既是“毒天使”也是死亡使者,《以诺书》记载其传授人类杀戮兵器。

符号学解读:红色眼眸与蛇形权杖的经典形象,隐喻愤怒的毁灭性与盲目性。

现代延伸:战争心理学研究常引用萨麦尔原型分析群体暴力行为。

5. 别西卜(Beelzebub)——暴食之罪

历史演变:原为腓尼基神“巴力西卜”,《列王纪下》1:2被贬为“苍蝇之王”,掌管腐烂与过度享乐。

仪式禁忌:中世纪欧洲宴会前诵念“抵抗别西卜”祷文,防止暴食引发道德谴责。

科学隐喻:当代营养学用“别西卜效应”形容高糖脂食品对大脑奖赏机制的操控。

6. 利维坦(Leviathan)——嫉妒之罪

圣经原型:《约伯记》41章详述的海中巨兽,代表对上帝造物权的挑战。

政治象征:霍布斯在《利维坦》中将其喻为国家机器对个体自由的吞噬。

社会学应用:用于解释社交媒体时代的群体嫉妒心理与网络暴力现象。

7. 贝尔芬格(Belphegor)——懒惰之罪

考古溯源:原型是摩押族神“巴力毗珥”,《民数记》25:3记载其信徒通过纵欲逃避劳动。

恶魔契约:传说贝尔芬�以“捷径发明”诱惑人类,如永动机方案,实则使人陷入怠惰。

经济警示:被当代时间管理学引用,批判“伪生产力工具”造成的精力耗散。

学术共识与争议

七大恶魔体系定型于15世纪神学家彼得·班菲的《罪恶层级论》,但部分恶魔(如贝尔芬格)的存在性曾遭马丁·路德质疑。现代宗教学界普遍认为,该体系是“道德训诫工具而非实体崇拜对象”,其价值在于提供分析人性弱点的隐喻框架。剑桥大学神学院2021年发布的《恶魔符号学报告》指出,七大恶魔研究需严格区分宗教典籍、民间传说与文学再创作三个维度。

发表评论