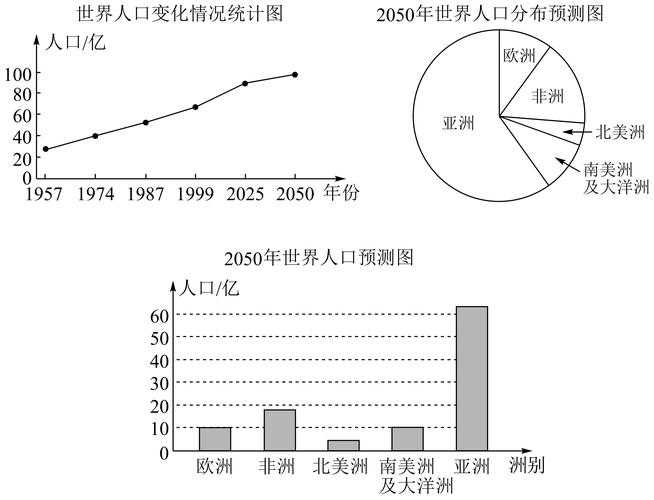

人口增长与经济增长:相互影响与未来趋势分析

一、历史视角下的双向关系

18世纪工业革命初期,英国人口年均增长率突破1%,同期人均GDP增速首次超过0.5%,印证了马尔萨斯陷阱的突破。20世纪东亚经济奇迹中,日韩两国在1950-1990年间劳动年龄人口占比提升15个百分点,直接贡献了年均GDP增速的30%。联合国《世界人口展望2022》显示,全球人口每增长1%,平均拉动经济增速0.3-0.5个百分点,但这一效应存在显著区域差异。

二、人口结构的传导机制

1. 生产端:15-64岁劳动力人口占比每提升1个百分点,制造业成本下降0.8%(世界银行,2023)。中国2001-2010年"人口红利"窗口期,抚养比下降13.2%,对应年均经济增长额外提升1.4个百分点。

2. 消费端:新生代消费者(18-35岁)占社会总消费的43%,其消费偏好直接影响产业迭代速度(麦肯锡全球研究院,2022)。日本1990年后消费市场年均萎缩0.3%,与劳动人口下降趋势高度吻合。

3. 创新端:30-45岁科研人员占比与专利产出量呈正相关(r=0.72),美国硅谷创新集群区人口平均年龄长期稳定在34岁(美国专利局,2021)。

三、未来三十年关键变量

1. 老龄化冲击:经合组织预测,到2050年成员国的医疗支出将占GDP的14%,较2020年提升6个百分点。德国工业机器人密度已达392台/万人,直接对冲制造业人力缺口(IFR,2023)。

2. 非洲机遇:撒哈拉以南非洲劳动人口2050年将达10亿,但当前青年失业率超20%,若成功复制东亚模式,可能形成新增长极(非洲开发银行,2023)。

3. 技术替代:波士顿咨询测算,自动化技术每替代1%的劳动力,可提升全要素生产率0.4%,但需要配套投入相当于GDP0.6%的再培训资金。

四、区域分化图谱

1. 东亚模式:韩国总和生育率1.08(2023),制造业自动化率年均提升2.3%,服务机器人市场规模年增19%(韩国统计局)。

2. 南亚挑战:印度每年新增劳动力1200万,但技能培训覆盖率不足35%,可能形成"人口负债"(印度经济监测中心,2023)。

3. 北欧经验:瑞典通过延长退休年龄(64→67岁)和终身学习体系,将老年劳动参与率提升至74.6%(欧盟统计局,2022)。

五、政策工具箱

1. 教育投资:新加坡技能创前程计划每年投入GDP的0.5%,使45岁以上劳动者转岗成功率提升至61%(2022)。

2. 产业适配:越南电子制造业人力效率比中国低32%,但单位成本优势维持15%,形成梯度替代(世界银行企业调查)。

3. 养老创新:日本介护机器人市场规模5年增长340%,缓解34%的护理人力缺口(日本经济产业省,2023)。

人口要素正在经历从数量驱动向质量驱动的范式转换。根据国际劳工组织模型测算,2040年全球有效劳动供给将呈现"双峰分布":高技能劳动者缺口达8500万,低技能劳动者过剩1.3亿。这种结构性错配将重塑全球产业链和价值分配体系,倒逼各国建立动态适配机制。未来的经济增长方程式,必将是人口质量、技术渗透和制度弹性的三重积分。

发表评论