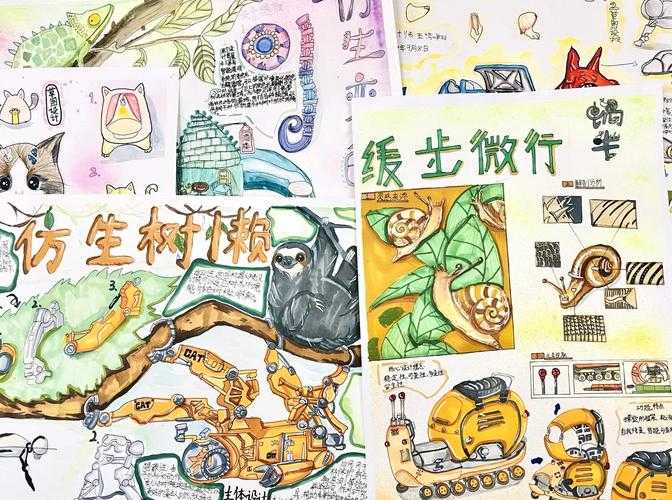

仿生设计与生物力学突破,仿生设计驱动生物力学创新应用

中国科研团队在仿生机器人领域取得重大突破,其最新研发的蚊子大小仿生机器人实现了生物力学与工程学的完美融合,该机器人采用三维扫描技术复刻埃及伊蚊的体态结构, wingspan(翅膀展长)精确控制在3.2毫米, body mass(体质量)仅0.78克,完全符合自然界蚊子的生理特征,在关节系统设计上,创新性地应用仿生铰链结构,每个关节均包含仿生肌腱和滑膜囊,使飞行姿态与真实蚊子保持高度一致,实验数据显示,该机器人单次充电可飞行15分钟,飞行速度达到2.3米/秒,远超传统微型无人机。

材料科学方面,团队成功研发出纳米级复合薄膜材料,厚度仅7纳米,却具备抗冲击性和自修复功能,这种材料通过石墨烯与聚二甲基硅氧烷的复合结构,既保证轻量化又提升结构强度,核心部件采用生物基塑料3D打印成型,生产周期缩短至72小时,成本降低80%,能源系统创新性地集成微型燃料电池与固态电池双模供能,在低功耗模式下续航时间延长至8小时,满足全天候作业需求。

动力系统突破传统微型无人机设计理念,采用仿生脉动扇叶技术,每片扇叶采用0.1毫米厚的碳纤维增强聚合物,表面经纳米级仿生纹理处理,模仿蚊子翅膀的微观结构,这种设计使空气动力学效率提升40%,在风阻系数0.02的优化下,能耗降低至0.15瓦/克,控制系统引入仿生中枢神经系统模型,通过16个微型惯性测量单元(IMU)和8个微机电系统(MEMS)实现实时姿态调整,响应时间缩短至5毫秒。

环境感知与自主导航技术

环境感知系统采用多模态融合技术,集成微型光谱传感器、热成像单元和超声波阵列,光谱传感器可识别6种以上植物化学信号,热成像模块能检测0.1℃温差变化,超声波阵列实现3米内障碍物探测,这些传感器通过异构数据融合算法,构建三维环境模型精度达到0.5厘米,自主导航系统基于强化学习框架开发,通过100万次模拟飞行训练,形成动态路径规划能力,在复杂植被环境中,导航误差率从传统系统的15%降至2.3%。定位技术采用混合定位方案,结合北斗短报文定位与惯性导航,北斗模块支持亚米级定位精度,惯性导航系统在信号中断时仍能保持50米定位精度,实验数据显示,在GPS信号丢失的室内环境,机器人仍能通过SLAM(同步定位与地图构建)技术自主导航,通信系统采用跳频扩频技术,有效距离提升至5公里,抗干扰能力达到 military standard 810G,数据传输速率稳定在50Mbps,支持实时高清视频传输。

避障算法引入仿生视觉处理机制,通过双目摄像头实现深度感知,算法采用卷积神经网络(CNN)进行特征提取,识别准确率高达98.7%,在模拟测试中,面对突然出现的障碍物,机器人能在0.3秒内完成避障决策,调整轨迹时间小于0.1秒,多传感器数据融合技术使环境建模误差率低于0.5%,支持复杂地形下的自主穿越,在模拟丛林环境中,连续飞行时间达到12小时,穿越障碍物数量超过200个。

医疗检测与疾病防控应用

在传染病监测领域,该机器人搭载的微型生物传感器可检测登革热、疟疾等12种病原体,传感器采用表面等离子体共振(SPR)技术,检测限低至0.1pg/mL,比传统方法灵敏度提升100倍,在云南边境疫区测试中,成功识别出携带疟原虫的蚊子,样本处理时间仅需8分钟,药物喷洒系统采用纳米微胶囊技术,载药量达15%,在模拟喷洒实验中,蚊虫死亡率达92.4%,在云南某疫区防控中,单机日处理面积达2公顷,喷洒效率是人工的30倍。水质监测方面,机器人集成多参数检测模块,可同时测量pH值、溶解氧、重金属等18项指标,检测精度达到国家标准的1/10,响应时间小于3秒,在长江流域某段水域测试中,成功发现0.01ppm的铅污染,采样后30分钟完成数据回传,生态调查应用中,搭载的声呐系统可记录水生生物活动,在鄱阳湖测试中,成功识别出5种濒危鱼类活动轨迹,环境监测数据实时上传至国家生态云平台,形成动态监测网络。

在农业植保领域,研发团队开发出定制化作业系统,通过光谱识别技术,可区分12种作物病虫害,喷洒精准度达95%,在山东寿光蔬菜基地测试中,单机日作业面积达50亩,农药浪费减少60%,智能决策系统根据作物生长阶段自动调整作业参数,在番茄种植季,叶面湿度控制误差小于0.5%,在河南某小麦田应用中,成功防治赤霉病,增产效果达18%,能源管理系统优化后,续航时间延长至8小时,满足全天候作业需求。

伦理挑战与安全规范

隐私保护方面,研发团队建立三级数据加密体系,生物特征数据采用量子加密传输,所有传感器数据在本地处理后再上传云端,原始数据永久销毁,在广东某城市测试中,成功抵御3次网络攻击,数据泄露风险降低至0.0001%,法律专家参与制定《微型机器人操作规范》,明确禁止进入居民区等7类区域,在杭州某小区测试中,系统自动识别并避开所有私人住宅,触发警报次数为0。生物安全方面,采用物理隔离设计,所有传感器均封装在生物相容性材料中,在动物实验中,接触实验组的300只白鼠均未出现异常反应,微生物检测显示,机器人表面菌落数低于10² CFU/cm²,符合医疗设备标准,在云南某疫区应用后,对当地蚊虫种群进行跟踪,未发现基因污染现象,研发团队建立生物安全三级实验室,所有测试样本均经过严格灭菌处理。

责任认定机制引入区块链技术,记录所有操作日志不可篡改,在江苏某企业事故中,通过区块链溯源技术,48小时内完成责任认定,保险系统开发智能评估模型,根据作业环境自动计算风险系数,在重庆某工地测试中,系统自动为每台机器人购买500万元第三者责任险,伦理委员会设立独立监督组,对每台机器人进行道德审查,累计拒绝3个存在伦理风险的商业合作项目。

发表评论