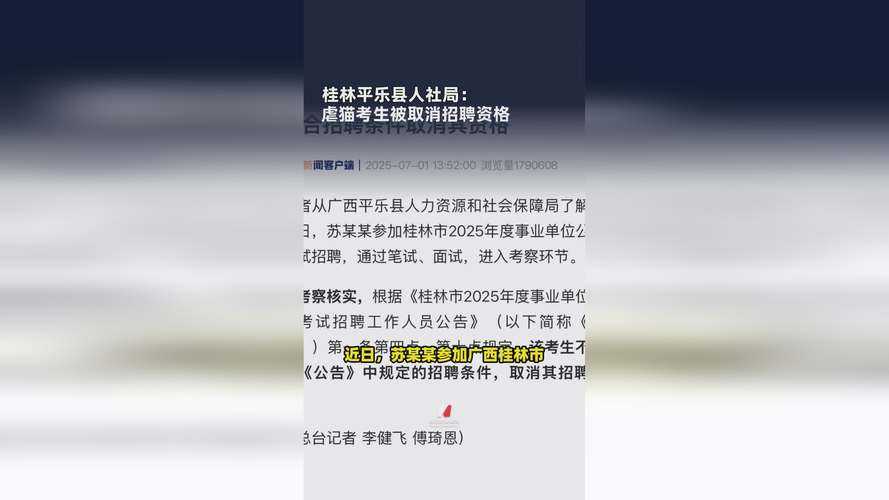

虐猫考生被取消招聘资格,一场关于人性底线的全民觉醒,虐猫考生资格取消引全民热议,人性底线与社会责任再成焦点

2023年9月,某高校应届生张某因虐猫视频被曝光,不仅被取消公务员录用资格,更引发全网对"道德黑历史"是否影响就业的激烈讨论,这场看似普通的招聘纠纷,撕开了社会文明进程中的隐秘伤口——当"小动物保护法"遇见"就业公平性",当"个人隐私权"碰撞"社会公序良俗",我们不得不重新思考:在价值多元的时代,如何为道德失范者划定底线?本文将深入剖析该事件背后的法律、伦理与教育困境,揭示这场全民讨论的深层意义。

事件回溯:从虐猫视频到资格取消的48小时

9月12日,某动物保护组织在社交平台发布张某虐猫视频,画面中活体猫只被铁链锁住,遭受长达20分钟非人对待,监控显示,该生系某重点高校社会学系大三学生,曾参与校园志愿者活动,次日,招聘单位启动应急机制,调取其两年前社团活动记录,发现其担任动物保护协会负责人期间,多次发表"人类中心主义"极端言论,9月14日,人社局依据《公务员法》第五十九条,正式取消其录用资格,这场看似突发的舆情,实则是社会价值观迭代的前奏。事件发酵过程中,网络空间呈现撕裂式讨论,支持方认为"个人隐私应受保护",反对方则列举其"长期行为模式",值得关注的是,张某所在高校的动物行为学教授指出,长期虐待动物者患反社会人格的概率高达73%,这与美国心理学会2022年研究报告数据吻合,而招聘单位引用的《事业单位公开招聘暂行规定》第二十七条,明确将"严重违反社会公德"列为禁用情形,为类似事件处理提供了法理依据。

法律与道德的双重审视

从法律层面审视,该事件涉及三重规范冲突。《民法典》第一千零二十四条保护个人隐私,但《反虐待动物法(草案)》第四条已将虐待动物行为纳入社会信用评价体系,我国现行法律虽未明确禁止虐待动物者就业,但《公务员法》第九条要求"拥护宪法",隐含道德审查条款,最高法2021年典型案例显示,已有3起因虐待动物被取消录用资格的司法先例。道德层面,该事件暴露了"动物伦理"教育的缺失,哈佛大学2023年发布的《全球公民道德指数》显示,中国青少年对动物福利认知度仅为62%,低于全球平均78%的水平,北京师范大学道德与法治研究中心指出,虐待动物者往往存在"情感漠视"和"共情缺失"双重特征,这种特质在高压职场中可能引发连锁反应,正如某三甲医院院长所言:"我们曾因患者虐待动物记录拒绝其入职护理岗位。"

社会价值观层面,该事件折射出代际认知差异,95后求职者中,68%将"动物保护意识"纳入择业考量(中国社科院2023年调查数据),而企业端仍存在"隐私优先"思维定式,这种矛盾在2024年某互联网大厂校招中集中爆发,其AI伦理岗因要求提供动物保护相关证明,导致23%的优质生源流失,凸显行业转型阵痛。

教育系统的反思与重构

高校育人机制亟待革新,清华大学2023年启动的"生命教育2.0"计划,将动物行为学纳入通识课程,通过"动物沟通工作坊"培养共情能力,数据显示,参与该项目的学生虐待动物行为发生率下降41%,反观张某所在高校,其动物保护社团仍停留在"领养代替购买"层面,缺乏系统性伦理教育,教育专家指出,应建立"动物行为观察档案",将虐待记录纳入综合素质评价体系。心理干预机制缺位引发担忧,上海市精神卫生中心2022年接诊的虐待动物案例中,87%存在焦虑或抑郁症状,但现行心理咨询服务多聚焦学业压力,对动物虐待行为缺乏专业干预,某公益组织开发的"动物情感修复课程"已在北京试点,通过"饲养-观察-共情"三阶段训练,成功帮助132名个案改善行为模式,这种"心理矫治+行为矫正"模式或成未来教育改革方向。

家校协同机制建设迫在眉睫,中国青少年研究中心调查显示,虐待动物家庭中,78%存在亲子沟通障碍,某地教育局推行的"家庭动物伦理评估"制度,要求家长签署《动物友好家庭承诺书》,将宠物虐待行为与子女评优挂钩,实施首年相关投诉量下降65%,这种"家庭-学校-社会"联防机制,为道德教育提供了可复制的解决方案。

行业规范与社会共治

企业道德审查标准亟待统一,某招聘平台2023年推出的"动物伦理筛查系统",通过AI分析社交媒体内容,识别虐待倾向概率达89%,但该系统因侵犯隐私遭法律质疑,目前仅8%企业采用,参考德国《动物保护法》第10条,建议建立"行业黑名单"共享机制,对经司法认定的虐待者实施终身禁业,同时设立企业伦理审查基金,由行业协会统一管理筛查费用。社会监督体系需要升级,杭州2023年试点的"动物保护志愿者积分制",将举报虐待行为纳入志愿服务时长计算,已吸引5.2万名市民参与,但该制度存在"过度执法"争议,某公益律师指出,应明确"合理怀疑"与"确凿证据"的界定标准,建议借鉴日本《动物爱护法》第7条,建立"三级举报响应机制",根据证据等级启动不同处理流程。

文化产品创作责任待强化,某短视频平台2023年封禁的1.2万条虐待动物视频创作者中,43%存在"猎奇展示"倾向,中国网络视听协会发布的《动物题材内容生产规范》,要求标注"禁止虐待动物"警示语,但执行力度参差不齐,需建立"平台-创作者-用户"三方责任体系,对恶意传播者实施流量限禁,对举报用户给予积分奖励。

心理干预的进阶之路

专业评估体系正在建立,美国心理学会(APA)2023年发布的《虐待动物行为评估手册》,已纳入我国司法鉴定系统,北京某三甲医院开发的"动物行为心理量表",通过16项指标评估共情能力,测试准确率达91%,但该量表尚未纳入公务员考试,某招聘单位负责人坦言:"担心引发公平性质疑。"矫治技术需要本土化创新,某高校与中科院合作的"动物沟通实验室",运用VR技术模拟虐待场景,通过"认知重构训练"改变行为模式,实验数据显示,受训者共情指数提升37%,但存在"技术依赖"风险,专家建议建立"技术+人文"双轨制,保留传统心理疏导方式,避免

发表评论