三国天下归蜀:蜀汉一统天下的历史可能性与战略分析

三国天下归蜀:蜀汉一统天下的历史可能性与战略分析

一、历史背景与蜀汉的立国基础

三国时期(220年—280年)是中国历史上魏、蜀、吴三足鼎立的时代。蜀汉政权由刘备于221年建立,以“复兴汉室”为旗帜,占据益州(今四川、重庆、云南等地)。其核心优势包括:

1. 地理屏障:益州四面环山,易守难攻,为长期割据提供天然屏障。

2. 政治号召力:刘备以汉室宗亲身份凝聚人心,占据道义制高点。

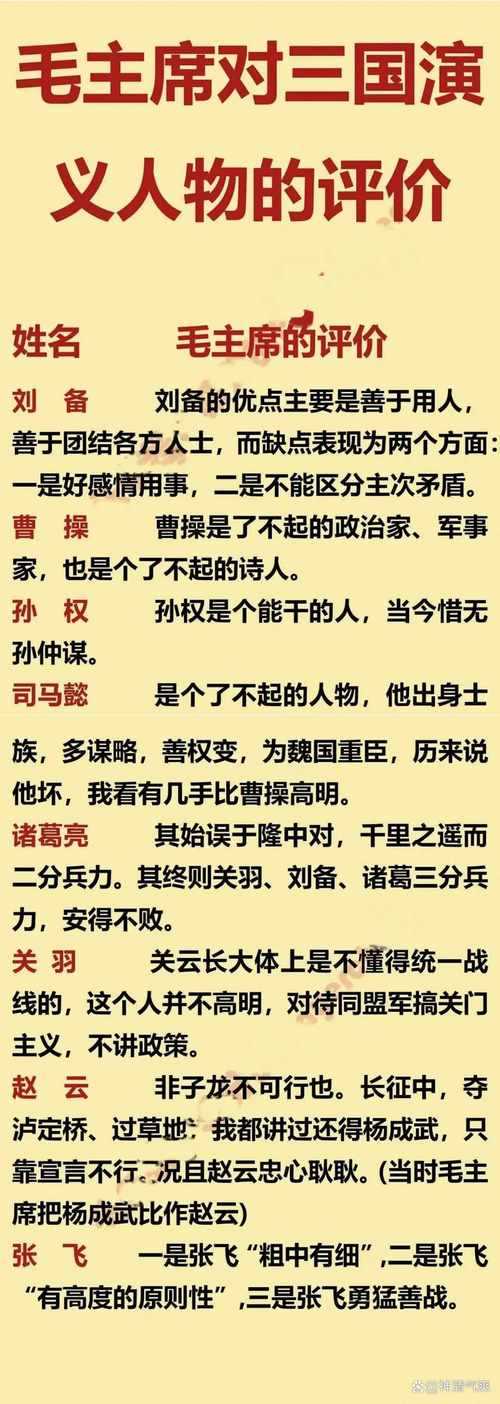

3. 人才储备:诸葛亮、法正、关羽等文臣武将的辅佐,形成高效治理体系。

二、关键战略节点与可能性分析

1. “隆中对”的可行性

诸葛亮在《隆中对》中提出“跨有荆益”的战略:占据荆州、益州,待北方有变,分两路北伐中原。这一计划在赤壁之战后一度实现(208年刘备取荆州,214年取益州)。但219年关羽失荆州,导致“两路北伐”破产,蜀汉陷入被动。若荆州未失,蜀汉或能以荆州为跳板,威胁曹魏腹地。

2. 夷陵之战的战略失误

222年刘备为夺回荆州,发动夷陵之战,遭东吴陆逊火攻惨败。此战消耗蜀汉精锐数万,国力大损。若刘备采纳赵云“联吴抗曹”建议,避免与东吴决战,蜀汉或能保存实力,待机而动。

3. 诸葛亮的北伐困局

诸葛亮六次北伐(228年—234年)虽未成功,但体现蜀汉以小博大的战略韧性。其失败原因包括:

三、蜀汉统一的潜在路径

1. 荆州保全下的双线联动

若关羽守住荆州(需避免与东吴交恶),诸葛亮从汉中北伐时,荆州军团可牵制曹魏南阳、襄阳兵力,形成东西夹击。此战略需蜀吴联盟稳固,但孙权对荆州的野心始终是隐患。

2. 曹魏内乱的窗口期

曹魏曾多次发生内部动荡,如司马懿与曹爽的权力斗争(249年)。若蜀汉在曹魏内乱时集中兵力攻占关中,再联结北方鲜卑等势力,或能分割曹魏领土。但蜀汉后期已无力抓住此类机会。

3. 经济与技术的突破

蜀汉在农业(都江堰维护)、手工业(蜀锦贸易)、军事科技(诸葛连弩、木牛流马)上有局部优势。若通过贸易积累财富,联合羌、氐等少数民族扩充兵力,或可弥补人口劣势。

四、历史局限与必然性

1. 人口与资源的绝对差距

蜀汉灭亡时(263年),人口仅94万,兵力约10万;曹魏人口440万,兵力50万。蜀汉以一州之力对抗中原,胜算渺茫。

2. 地缘政治的致命缺陷

蜀汉夹在曹魏与东吴之间,两面受敌。失去荆州后,仅能依赖汉中—关中一条北伐路线,战略弹性不足。

3. 政权合法性的消解

“汉室复兴”口号随时间推移逐渐失效。曹魏推行九品中正制赢得士族支持,东吴依靠江东豪强,蜀汉却未能整合益州本土势力,导致内部矛盾频发(如李严与诸葛亮的权力冲突)。

结论

蜀汉统一天下的可能性存在于理论层面,但受制于资源、地缘与时代局限,实际成功概率极低。其历史意义更多在于以弱抗强的精神象征,而非现实政治的可操作性。现代史学界普遍认为,三国归晋是人口、经济与地缘逻辑的必然结果,蜀汉的失败从立国之初便已注定。

发表评论