八仙成仙的传奇故事:八仙过海各显神通背后的成仙之路

中国民间传说中的"八仙"群体,最早可追溯至宋元时期的道教典籍与话本。根据明代吴元泰《东游记》记载,八仙分别为铁拐李、汉钟离、张果老、吕洞宾、何仙姑、蓝采和、韩湘子、曹国舅,每位成仙者均经历独特修炼历程。

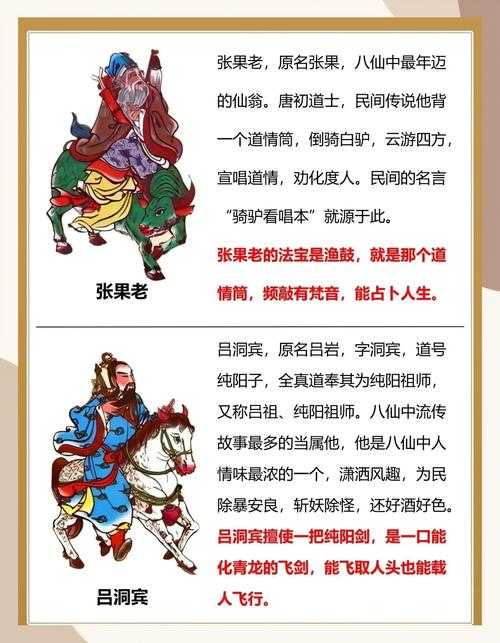

铁拐李本名李玄,原为唐代道士。《历世真仙体道通鉴》描述其灵魂出窍云游时,弟子误焚其肉身,只得附身饿殍而成跛足形态。元代《纯阳帝君神化妙通纪》记载吕洞宾原为儒生,经历"黄粱一梦"后拜汉钟离为师,经受财色、生死等十重考验终得道。何仙姑的成仙轨迹在《续通鉴》中明确记载为唐代永州女子,食云母粉辟谷,后手持荷花飞升。

八仙中唯一女性何仙姑的修行方式,在《道藏》收录的《何仙姑宝卷》中详细记述其通过针灸医术济世累积功德。韩湘子的"造酒开花"神通源自《酉阳杂俎》所载韩愈侄孙韩湘的传说,经道教内丹学说演化而成。曹国舅的度化过程在明初《逍遥墟经》中有完整记载,其以玉板法器化解冤亲债主因果。

中国道教协会2016年公布的《道教神仙谱系研究》指出,八仙组合定型于明代,其成员身份历经四次更迭。每位神仙原型均能在唐宋文献中找到对应,如张果老原型为唐代方士张果,见于《旧唐书》方技传。北京大学道学研究中心李远国教授在《八仙信仰源流考》中通过比对元代永乐宫壁画与明代水陆画,证实八仙形象融合了全真教修行体系与民间信仰。

八仙过海传说最早见于元杂剧《争玉板八仙过东海》,其"各显神通"的核心情节蕴含着道教"性命双修"思想。北京白云观藏明万历年间《八仙庆寿图》中,每位神仙手持的法器(葫芦、扇子、鱼鼓等)均对应内丹修炼的不同阶段。这种象征体系在清代《道门通教必用集》中得到系统阐释,成为道教斋醮科仪的重要符号。

当代考古发现印证了八仙信仰的传播轨迹。福建泉州宋代沉船出水磁灶窑褐彩八仙纹罐,证实南宋时期八仙崇拜已向东南沿海扩散。2019年山西芮城永乐宫修复工程中,在重阳殿北壁揭取的元代壁画残片,清晰呈现了汉钟离十试吕洞宾的完整场景,与《纯阳帝君神化妙通纪》文字记载高度吻合。

八仙成仙故事的核心价值在于展现多样化的修行路径,既有铁拐李的"肉身顿悟",也有吕洞宾的"经年苦修",何仙姑的"功德证道"与曹国舅的"因果了断"形成鲜明对比。这种多元成仙观对东亚文化圈影响深远,韩国汉城大学藏高丽时期《八仙图》屏风、日本正仓院唐式八棱镜等文物,均体现了八仙文化在域外的传播与演变。

发表评论