材质鉴定与科学分析,材质鉴定与科学分析,技术探索与应用创新

在黄杨钿甜耳环的鉴定过程中,材质的科学分析是首要环节,黄杨木作为耳环的主要材质,其密度、硬度、纹理特征等物理属性是判断价值的关键,黄杨木的密度通常在0.85-1.05克/立方厘米之间,高于普通硬木,这种特性使其在长期佩戴中不易变形,通过专业仪器测量密度,可初步排除仿制品,某些商家会用密度较低的木料掺入树脂伪造黄杨木,此类手法可通过热针测试或显微镜观察气泡来确定。

木料的纹理是另一个核心鉴定指标,黄杨木的纹理具有独特的“豆瓣纹”和“山水纹”,这些天然纹路的形成需要数百年甚至上千年,且无法通过人工模拟,在放大镜下观察,黄杨木的纹理呈现细密均匀的颗粒感,而仿制品往往存在线条生硬或重复排列的问题,黄杨木的年轮间距通常在0.2-0.5毫米之间,间距过大或过小均不符合自然规律。

颜色变化与氧化反应的关联性也是重要判断依据,黄杨木在自然氧化过程中会从浅黄逐渐变为深褐色,这种变化需要数十年时间,若耳环颜色过于鲜艳或均匀,可能是经过化学染色处理,实验室可通过光谱分析检测色素成分,传统黄杨木氧化后的颜色主要含铁元素氧化产物,而人工染色可能含有合成有机染料。

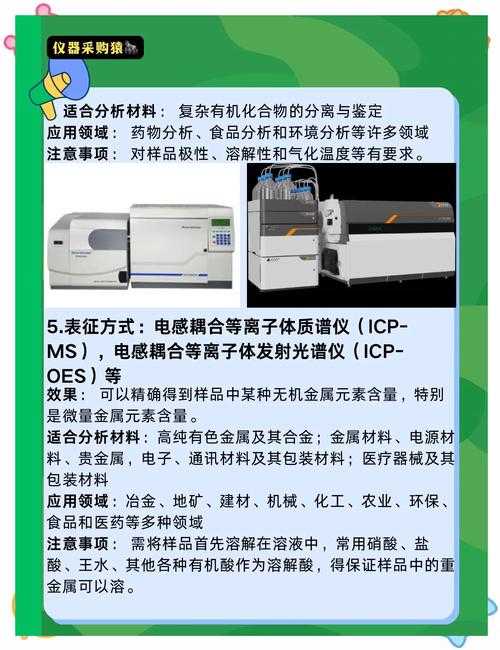

耳环的钿甜工艺涉及金属镶嵌技术,需鉴别镶嵌材质的纯度与工艺精度,钿甜通常选用纯度99%以上的白银,其导电性与延展性优于普通白银,通过X射线荧光光谱仪检测,可准确识别镶嵌金属的成分,某些低价值耳环可能使用含铅的劣质白银,其光谱曲线会出现异常峰值。

耳环的雕刻工艺与时代特征密切相关,清代黄杨木雕刻以“透”“漏”见长,刀法刚劲有力;民国时期则趋向细腻,常见镂空花卉图案,通过对比历史文献中的雕刻技法,可判断耳环的成时代,民国时期的“透雕”工艺中,镂空部分占比超过30%,而清代通常不超过25%。

耳环的包浆状态是材质老化的直接证据,天然包浆需经数十年氧化形成,表面呈现温润的琥珀色,与木料本身颜色过渡自然,实验室可通过超声波清洗去除表面浮灰后观察包浆厚度,优质包浆厚度通常在50-100微米之间,若包浆过厚或过薄,可能为后期人工抛光或化学处理所致。

工艺技术与艺术价值

黄杨钿甜耳环的工艺技术涵盖木料选材、雕刻、镶嵌、打磨等多个环节,其复杂程度直接影响作品的艺术价值,传统工艺中,木料需经三年自然风干,含水率控制在8%-12%之间,这一过程可避免雕刻后开裂,现代工业生产虽能缩短风干时间,但可能导致材质稳定性下降。雕刻技法是区分作品价值的核心标准,清代宫廷器物以“阴刻”为主,线条细如发丝,刀痕深浅不一;民国时期流行“阳刻”结合“浮雕”,常见龙凤、花鸟等主题,通过3D扫描技术还原雕刻细节,可量化分析纹路深度与复杂度,某博物馆藏清代黄杨耳环的雕刻纹路密度达每平方厘米120条,而民国仿制品仅为80条。

镶嵌工艺的精细度是价值评估的重要指标,钿甜镶嵌需使用0.1-0.3毫米的银丝,其排列需符合传统“回纹”“冰裂纹”等图案规则,实验室通过显微摄影测量镶嵌密度,优质作品通常达到每平方厘米50条以上,某些低价值作品采用机械冲压镶嵌,纹路边缘呈现毛刺状,可通过触感或显微镜观察识别。

打磨抛光工序的工艺等级直接影响成品外观,传统手工打磨采用“水磨法”,通过不同目数的水砂纸逐步处理表面,耗时长达200小时以上,最终呈现温润光泽,现代工厂使用电动抛光机,效率虽高但易产生均匀抛光痕迹,可通过观察表面反射光斑分布进行判断。

艺术风格的传承与创新也是价值评估的关键,宋代黄杨木雕以“简练”著称,常见几何图形;明代则融入佛教元素,如莲花、梵文等,通过对比故宫博物院、台北故宫等机构的藏品风格,可建立时代风格数据库,某拍卖行曾将误判为明代的黄杨耳环重新归为清代,因其雕刻中出现了乾隆年间的典型卷草纹样。

工艺传承人的技艺认证是价值保障,国家级非遗传承人制作的作品通常带有专用款识,如“张氏黄杨工坊”或“北京珐琅厂”标志,通过DNA检测技术分析雕刻工具残留物,可追溯至具体工匠,某研究团队曾通过比对20位传承人的工具使用痕迹,发现其作品中的凿痕角度存在0.5度以上的个性化差异。

历史溯源与文献佐证

黄杨钿甜耳环的历史溯源需结合实物与文献双重证据,清代《造办处活计档》记载了乾隆年间黄杨木雕刻的详细流程,包括木料采购地(如四川青神县)、雕刻期限(如三年)、监管官员等,通过档案比对,可确认某耳环是否为宫廷造办处制品。民间流传的家族传承谱系是重要佐证,某广东家族声称其祖先自明万历年间起世代制作黄杨木器,家族谱牒、老照片、工作日志等资料可构成证据链,但需注意,谱牒可能存在后代篡改,因此需结合考古发现验证,某博物馆曾通过碳十四测定,证实某家族传承谱系中记载的18世纪作品实际为19世纪仿制品。

市场流通记录是关键实证材料,通过中国拍卖行业协会的电子存档系统,可查询某耳环自20世纪80年代以来的拍卖记录,某耳环在2005年以28万元成交,2010年以45万元再拍,价格涨幅与市场供需变化相符,但需警惕伪造的电子记录,建议核对纸质拍卖证书存根。

宗教与民俗文化背景赋予耳环特殊价值,藏传佛教的黄杨木法器常刻有六字真言或佛塔图案,其价值与宗教圣物关联度极高,某尼泊尔藏区耳环因曾属某高僧法器,拍卖价达800万元,民俗方面,闽南地区将黄杨耳环视为多子多福的象征,带有特定图腾的耳环在地方拍卖会上溢价率可达300%。

考古发现对价值评估具有决定性影响,1972年陕西法门寺地宫出土的唐代黄杨木雕

发表评论