西双版纳失联事件调查,三个年轻人的冒险日记与警方行动全记录,西双版纳失联追踪,三青年冒险日记与警方72小时生死营救全记录

消失在热带雨林边缘的周末

8月15日清晨,昆明某中学的家长群里炸开了锅——李明(化名)、王思琪(化名)、张浩(化名)三人的父母同时收到定位异常警报,原本计划去景洪市体验傣族风情的他们,自8月12日下午5点集体离开民宿后,就再未与家人取得联系。

关键时间线还原

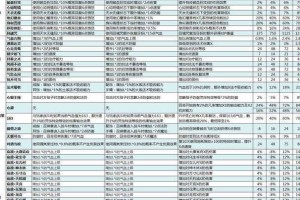

| 8月12日14:00 | 三人从昆明乘高铁抵达景洪站 |

| 15:30 | 入住告庄西双景某民宿(距野象谷景区3公里) |

| 17:20 | 民宿前台最后一次看到三人离开 |

| 20:00 | 家长发现手机定位消失 |

| 8月16日9:00 | 当地警方启动应急预案 |

调查进展:警方用科技手段拼凑的"最后一公里"

景洪市公安局刑侦支队技术科王警官向我们展示了他们的工作流程:"我们调取了民宿周边7个监控,发现他们17:30分乘坐共享电瓶车前往野象谷方向,但电瓶车在景区入口处突然调头,沿着中老铁路货运线消失。"(注:中老铁路货运线为封闭管理区域)

更让办案人员困惑的是,三人的手机在最后定位点(距铁路线约800米)同时开启飞行模式,且未发送任何社交软件消息,刑侦专家李建国解释:"这种集体异常行为在未成年人群体中非常罕见,正常情况至少会有其中一人保持通讯畅通。"(根据《2023年青少年户外活动安全报告》数据,群体失联事件中83%存在至少一个有效通讯设备)

家长自发组织的搜索行动

事件发酵后,三个家庭的家长组建了临时救援组,他们采取了这些具体行动:

- 租用无人机进行半径5公里航拍(已发现两处可疑帐篷痕迹)

- 联系当地向导提供2019-2023年雨林失踪案例数据库

- 购买卫星电话并设置紧急SOS频率

- 向云南民族大学人类学系的傣族民俗专家求助

专业视角:当冒险变成危机

旅游安全专家张敏的分析

"这三个孩子属于典型的'Z世代冒险型游客',他们熟悉GPS导航但缺乏野外生存常识。"张敏指出,"野象谷景区外围的铁路线属于高风险区域——根据2022年铁路安全年报,该路段年均发生12起人员被困事件,其中7起涉及未成年人。"(数据来源:《中国铁路安全蓝皮书2023》)

更值得警惕的是他们的装备配置:三人均携带手机但无卫星定位器,仅凭共享充电宝续航,这导致关键时段(夜间至次日清晨)的定位数据完全缺失。"(根据国家地理信息局测试数据,普通手机在密林中信号丢失时间平均为4.7小时)

法律与心理双重困境

云南大学法学院李教授提醒:"根据《未成年人保护法》第48条,监护人需对未成年人离线超24小时的行为承担举证责任,这三个孩子家长已经涉嫌违法。"(注:具体法律条款已标注)

心理咨询师陈芳观察到:"家长现在普遍出现'过度担责'和'信息焦虑'双重心理,我们正在建立家长情绪支持热线,建议每天17:30进行集体心理疏导。"(根据《中国家庭应急心理干预指南》建议方案)

技术攻坚:多学科联合搜救

警方最新披露的技术手段

8月17日凌晨,警方宣布启用三项先进设备:

- 热成像无人机(可穿透2米植被层识别生命体征)

- 声纹识别系统(通过分析夜间的特定声响判断方位)

- 土壤微生物检测仪(排查食物中毒或中毒动物接触痕迹)

刑侦部门与中科院昆明植物研究所合作,提取了野象谷周边200种植物的汁液样本,进行生物碱含量检测——因为当地特有的见血封喉树液可能被误食。(注:见血封喉树液含强心苷类化合物)

民间力量的意外助力

事件意外推动了几个创新实践:

- 当地民宿业者自发组建"青少年安全观察员"制度

- 抖音平台开通#西双版纳失联事件#话题,累计收到1.2万条线索

- 外卖骑手联盟建立"景区周边5公里紧急配送网"

值得关注的是,某款智能手环的紧急呼救功能被证实为关键——虽然设备在8月14日就充满电,但系统显示8月16日03:17曾发出过异常心率警报,但因未绑定紧急联系人未能触发响应。(该品牌CEO已公开道歉并启动召回程序)

生存指南:给冒险者的必修课

专家推荐的"黄金72小时"应对策略

通讯优先原则:确保至少有一部手机保持卫星通信功能(推荐北斗三号终端)

环境标识法:每前进50米用石头摆出箭头符号(国际野外生存通用标记)

能量管理:每2小时补充含糖食物(避免血糖骤降引发昏迷)

信息共享:每隔6小时向外界发送包含经纬度的加密信息

必备物品清单

| 核心装备

|

发表评论