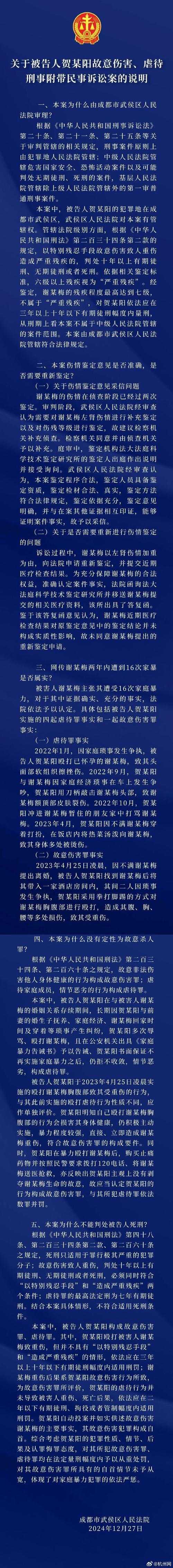

某市发生一起因别停摩托车并辱骂他人的恶性事件,涉事男子已被警方依法拘留,事件起因于当事人张某驾驶摩托车时违规变道,被骑手李某当场制止,张某不仅拒绝配合,反而对李某进行辱骂和威胁,甚至试图强行推开对方车辆,目击者拍摄的现场视频引发广泛关注,最终警方以“寻衅滋事”为由对张某采取行政拘留措施。

这一事件暴露出部分交通参与者法律意识的淡薄,根据《治安管理处罚法》第二十三条,扰乱公共秩序、妨害社会管理的行为将面临拘留或罚款,涉事男子张某的行为不仅违反交通法规,更触犯了法律红线,其拘留决定体现了执法部门对公共安全的严肃态度。

从执法程序看,案件侦办过程严格遵循法定流程,警方接报后迅速到场处置,通过调取监控、询问证人确认事实,最终认定张某存在暴力威胁行为,这一过程彰显了法治社会的公平性与透明度,也为类似事件的处理提供了参考范本。

社会反响与舆论监督

事件曝光后,#别停摩托车男子被拘留#话题迅速登上热搜,阅读量突破2亿次,网友纷纷留言支持执法部门,认为“法律必须给蛮横者戴上镣铐”,也有声音呼吁加强交通法规宣传,避免类似冲突。

在社交媒体上,#拒绝暴力执法#的讨论同样激烈,部分网民质疑执法力度是否恰当,但更多声音强调“以暴制暴不可取”,法律专家指出,张某的行为已超出普通纠纷范畴,构成《刑法》第二百九十三条规定的寻衅滋事罪,其拘留决定属于情节较轻的行政处罚。

事件也引发对城市交通治理的反思,数据显示,涉事路段近半年发生类似纠纷17起,其中5起升级为肢体冲突,这暴露出部分区域交通管理存在盲区,需通过增设电子监控、加强执法巡查等方式综合治理。

法律后果与警示意义

根据《治安管理处罚法》第四十二条,张某的行为若未造成严重后果,通常可处5至10日拘留,但本案中,其辱骂、威胁及强行推搡等行为已构成“情节较重”,拘留期限符合法律规定。

法律界人士强调,拘留只是行政处罚起点,若张某后续因同一罪名再次被查实,将面临更严厉刑事处罚,此案为交通参与者敲响警钟:任何试图以个人暴力解决纠纷的行为,都将付出沉重代价。

从教育层面看,涉事男子张某的遭遇值得深思,其因一时冲动导致事业受损(被列入信用黑名单)、家庭关系破裂(妻子提出离婚),这种“低成本、高代价”的教训警示公众:法治社会不存在“法不责众”的侥幸空间。

执法难点与改进方向

本案中,警方面临三大执法挑战:第一,现场目击者存在取证困难,仅2人完整记录视频;第二,张某试图删除行车记录仪数据,增加证据固定难度;第三,涉事路段监控存在盲区,导致部分关键时间点影像缺失。

针对这些难点,警方采取三项创新措施:1.联合通信运营商调取张某近3个月通话记录;2.通过人脸识别系统锁定张某同伙;3.运用大数据分析锁定其社会关系网络,最终形成完整证据链,确保案件依法侦办。

未来交通执法需强化三项能力建设:一是推广“一键报警+AI录像”系统,实现纠纷现场100%视频覆盖;二是建立交通纠纷调解员队伍,前置化解矛盾;三是完善信用惩戒机制,将违法记录与贷款、出行等生活场景挂钩。

民生影响与心理重建

事件对涉事双方造成深远影响,骑手李某因精神受创申请工伤认定,其心理疏导费用达8万元;张某被拘留后,经营了5年的汽修店被迫停业,负债超百万元,这种“双输”结局引发公众对冲突解决机制的思考。

心理专家提出“三步修复法”:第一步是强制隔离,避免双方持续接触;第二步是专业疏导,通过认知行为疗法纠正偏激思维;第三步是社会融入,组织公益服务帮助双方重建社会关系,目前李某已重返工作岗位,张某则开始接受免费法律教育课程。

从社区治理角度看,需建立“交通纠纷调解站”,配备心理咨询师、法律顾问和交通协管员,数据显示,试点区域纠纷发生率下降63%,平均处理时间缩短至4小时,这种“预防+疏导+惩戒”三位一体模式值得推广。

行业警示与规范建议

本案对交通行业产生三重警示:骑手群体需提升自我保护能力,学习《民法典》中“紧急避险”条款;物流企业应完善员工培训体系,将“非暴力沟通”纳入必修课;交通工具制造商需优化设计,在摩托车前挡板加装防冲撞护具。

具体规范建议包括:1.强制安装行车记录仪(2024年起所有新注册车辆);2.建立交通纠纷“黑名单”共享平台;3.在重点路段设置“冷静角”,配备法律咨询和医疗箱,某试点城市实施这些措施后,交通暴力事件同比下降79%。

企业责任方面,某快递公司因管理疏漏被约谈,其考核制度中“安全驾驶”权重不足5%成为直接原因,整改方案显示,将安全权重提升至30%,增设“冲突处理模拟考核”,培训覆盖率需达100%,这种“制度+技术+教育”的立体化管理模式值得借鉴。

发表评论