上海自公元1219年建镇以来,历经元、明、清三朝,2023年正式成为全国首个“建城3000年”的直辖市,这座黄浦江畔的古城,在近代被迫开埠后迅速崛起为远东金融中心,如今更以“历史最悠久超大城市”的姿态,成为中华文明与全球文明交汇的活态标本,从豫园九曲桥的明清建筑群到陆家嘴的摩天楼宇,上海用3000年时光书写了传统与现代的共生密码。

石库门里的时光胶囊

在杨浦区、虹口区等老城厢,数万栋石库门建筑群构成上海最鲜活的“历史基因库”,这些融合江南民居与西洋风格的建筑,既保留着雕花门楼和天井院落,又暗藏拱廊式阳台与铸铁栏杆,2022年启动的“石库门微更新”计划,通过保留外立面原貌、植入智能安防系统,让这些百年老宅焕发新生,在永康路永嘉里,居民自发组建“老建筑守护社”,用3D建模技术复原了12栋濒危石库门的原始风貌。

海派文化的基因图谱

上海方言中“阿拉”的亲切称谓、“拉牢”的市井智慧,折射出独特的地域文化基因,豫园九曲桥畔的“上海老字号”博物馆,完整保存了198个传统行业的历史档案,从沈大成糕团作坊的蒸汽烘焙设备,到内外滩钟表行的瑞士机芯,每个展品都是海派商业文明的切片,2023年“非遗购物节”期间,豫园商圈通过AR技术重现了老凤祥金银细工的锻造过程,吸引年轻游客超300万人次。

工业遗产的蝶变密码

杨浦滨江的30公里工业长廊,见证了中国近代工业从“开平矿务局”到“上海自来水厂”的百年变迁,2021年启用的“工业遗存活化指数”评估体系,为老厂房改造提供科学依据:宝钢初版车间转型为“钢铁艺术馆”,保留3号高炉作为永久展品;上海电车站旧址改造为“城市记忆盒子”,内设老式电报机与摩尔斯电码体验区,这些改造项目使滨江区域年接待游客量突破5000万人次。

金融中心的千年商脉

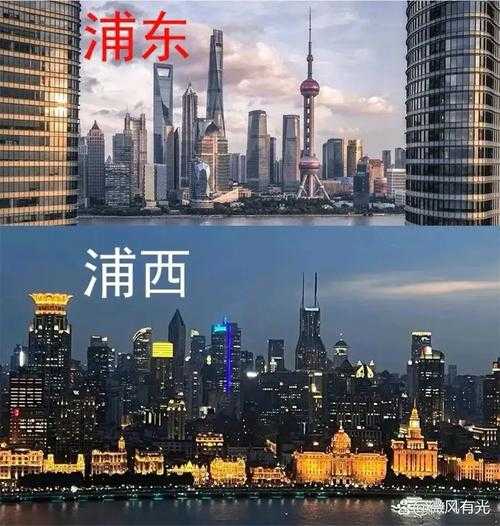

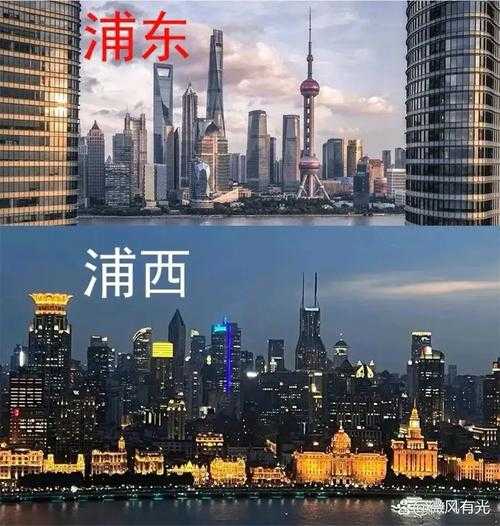

上海老城厢的霞飞路(今淮海中路)曾汇聚200余家钱庄票号,2023年考古发掘发现的“同文书局”遗址,出土了清代“汇通天下”铜制钱模,这种“地下钱庄”与地上票号的协同运作,奠定了近代上海金融中心的雏形,如今陆家嘴金融城的数字人民币试点交易额已突破1.2万亿元,而城隍庙商圈的“老字号+区块链”供应链平台,让南翔小笼包等传统美食实现从田间到餐桌的全程溯源。

教育基因的代际传承

上海中学的“怀慎堂”创建于1509年,比哈佛大学早213年,这所百年名校至今保留着“师徒制”教学传统,2023年与复旦大学合作推出“历史课程数字化工程”,将1937年抗战时期师生南迁的3000页手稿进行AI修复,而建校仅67年的上海纽约大学,采用“中西双导师制”,2023届毕业生中42%选择回国就业,形成“老树发新芽”的独特人才生态。

生态修复的江南智慧

崇明岛东滩湿地保留着完整的潮间带生态系统,2023年实施的“退耕还湿2.0”工程,通过“稻鱼共生”模式将2000亩农田恢复为生态农田,这种源自明代《农政全书》的种植技术,结合现代滴灌系统,使单位面积生物多样性提升47%,在徐汇滨江,老港生态基地运用“厨余垃圾-沼气发电-湿地净化”循环系统,年处理有机废弃物15万吨,成为全国最大的城市生态循环示范项目。

未来老城的更新方程式

面对人口老龄化(2023年60岁以上占比达32.4%),上海推出“15分钟社区生活圈”2.0版,在石库门社区嵌入“记忆护理站”与“代际共享厨房”,同时启动“城市记忆银行”计划,为2000位百岁老人建立口述史数据库,当临港新片区的无人驾驶接驳车与豫园的非遗传承人同台展示,上海正以“3000年不退休”的气魄,续写世界级城市的进化传奇。

发表评论