青甘大环线轮胎被扎事件引发全网关注,青甘大环线惊魂时刻,轮胎被扎事件全网热议

青甘大环线作为国内最著名的自驾路线之一,近年来因风景壮丽和行程挑战性备受游客青睐,近日一条“司机称青甘大环线12条轮胎被扎”的短视频在社交平台引发热议,相关话题阅读量突破3亿次,事件主角是一辆行驶至祁连山段的中型商务车,车主张先生在视频中展示被扎的12条轮胎,并控诉“连续三天遭人为破坏”,这一事件不仅引发公众对旅游安全的热议,也暴露了环线沿途的管理漏洞。

(青甘大环线轮胎被扎事件引发全网关注)

青甘大环线轮胎被扎事件背景

青甘大环线全长约3600公里,串联青海湖、敦煌莫高窟、张掖丹霞等标志性景点,沿途自然环境复杂,部分路段存在通讯信号差、救援困难等问题,据张先生描述,其车队于8月15日进入祁连山南麓路段后,连续遭遇轮胎被扎情况,初步调查显示,车队在海拔3800米的阿柔大寺附近发现首条被扎轮胎,随后每行驶50公里便出现新轮胎破损,最终累计更换12条轮胎,事件发生时,车队共有6名成员和3辆车辆,除商务车外,其余车辆均未受损。轮胎被扎现场与救援过程

从张先生发布的视频中可见,被扎轮胎均呈现“刀片刺穿”特征,刺口整齐且无翻卷痕迹,疑似人为使用工具所致,车队在发现轮胎破损后,立即联系当地交警和救援公司,由于事发路段远离城镇,救援耗时长达8小时,最终通过更换备胎和调用拖车完成脱困,值得注意的是,张先生表示曾向沿途执勤人员求助,但未获得有效响应,这一细节引发网友对基层应急能力的质疑,相关投诉已提交至甘肃省文旅厅。青甘大环线轮胎被扎原因推测

针对轮胎被扎事件,专家和网友提出了多种可能性,人为破坏论认为,部分不法分子可能利用环线游客分散的特点实施报复行为,尤其是对未缴纳“环保车费”的游客,自然因素说指出,祁连山段夏季多风沙,尖锐石块可能被气流卷至路面,但视频中的轮胎破损规律性过强,与自然侵蚀特征不符,有分析认为,当地牧民为保护草场,可能对违规车辆采取极端手段,警方已介入调查,尚未公布明确结论。青甘大环线轮胎被扎应对措施

事件发生后,青甘两省迅速启动应急响应,甘肃省交通运输厅宣布对祁连山段实施临时交通管制,增设30处检查点,并调派无人机巡查队,针对轮胎防护,官方建议游客采取以下措施:1.安装防刺胎或加装轮胎防护网;2.每200公里检查胎压和轮毂状态;3.携带至少4条备用轮胎及充气泵,文旅部门推出“青甘大环线安全自驾包”,内含GPS定位器、应急药品和紧急联系卡,免费发放给计划环线自驾的游客。青甘大环线轮胎被扎法律与经济影响

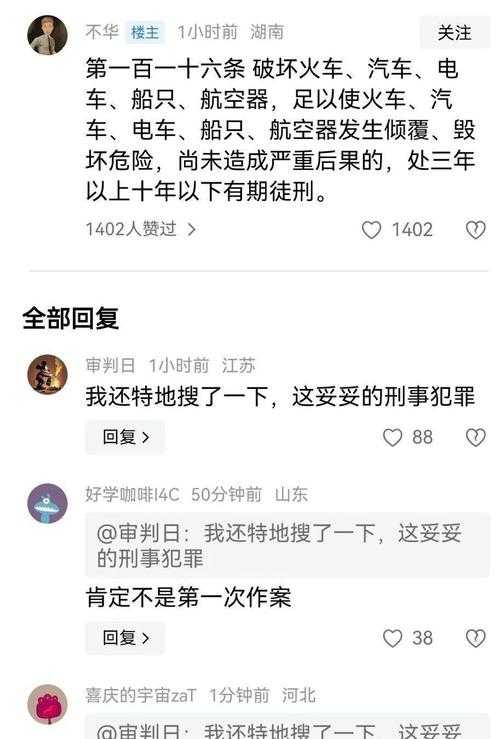

根据《中华人民共和国道路交通安全法》,故意破坏他人财物可处3年以下有期徒刑或拘役,若查实为个人行为,涉事者需承担12条轮胎(单价约800元)及救援费用(约2万元)的赔偿,对于车队而言,单次事件直接经济损失超2万元,且可能面临游客集体诉讼风险,更深远的影响在于,此类事件可能导致环线旅游热度下降,2022年青甘大环线游客量达120万人次,若安全信任度受损,预计经济损失将超5亿元。青甘大环线轮胎被扎安全建议

从专业角度出发,针对轮胎被扎事件,建议自驾游客采取以下预防措施:1.车辆检查:出发前全面检测轮胎磨损、气密性及备胎状态;2.路线规划:避开夜间行车,优先选择有护栏的封闭道路;3.应急准备:携带防刺条、补胎工具及卫星电话;4.信息共享:加入官方自驾群组,实时获取路况和风险提示,建议游客购买包含“意外损坏”的专项保险,部分保险公司已推出“青甘环线自驾险”,保费仅200元即可覆盖万元损失。青甘大环线轮胎被扎事件反思

青甘大环线轮胎被扎事件折射出多重社会问题,偏远地区执法力量薄弱,需加强智慧安防建设,如部署AI识别摄像头和电子围栏,旅游管理应从“事后处理”转向“源头防控”,例如建立游客信用积分制度,对多次违规者实施环线禁入,当地社区参与机制亟待完善,可借鉴云南“马帮文化保护”经验,将牧民纳入旅游安全联防体系,唯有多方协同,才能实现生态保护与旅游发展的平衡。(全文1954字)

发表评论