极端天气现象解析,极端天气现象解码,成因机制与应对策略

合肥一夜闪电13569次的现象引发了全球科学界的关注,根据美国国家气象局(NWS)数据显示,全球平均单日闪电次数约为300万次,而此次合肥的极端数值远超常规范围,气象学家指出,这一事件可能与合肥特殊的地理环境和气候背景密切相关,合肥地处中国中部,位于长江与淮河交汇处,属亚热带季风气候区,夏季高温高湿的气候条件为雷暴活动提供了理想温床,中国气象局2023年发布的《中国气候公报》显示,近十年合肥夏季雷暴日数呈上升趋势,这与全球变暖趋势一致。

气象学机制分析

1. **积雨云形成条件** 合肥的闪电频发与积雨云的发展密切相关,当大气层中的水汽含量超过饱和点时,云体内部会形成强烈的静电场,中国科学技术大学大气物理研究所的模拟研究表明,当云顶高度超过5公里时,闪电概率将提升80%以上,此次事件中,合肥地区雷暴云顶高度达到6.8公里,远超平均值。-

电离层扰动效应

美国宇航局(NASA)的卫星监测数据显示,此次闪电事件期间,合肥上空电离层电子密度异常升高,达到正常值的1.7倍,这种扰动可能由太阳风与地球磁场的相互作用引发,促使更多电荷在云层中聚集,南京信息工程大学的研究团队通过数值模型证实,电离层扰动可使局地闪电强度提升3-5倍。 -

地形放大效应

合肥盆地特殊的地理结构加剧了天气系统的局地影响,当雷暴云团进入盆地时,地形抬升作用使云体垂直发展速度加快40%-60%,北京大学地球与空间科学学院的研究表明,盆地边缘的逆温层可延长雷暴持续时间,导致闪电次数呈指数级增长。 -

大气垂直结构异常

此次事件中,合肥地区大气层结出现显著不稳定状态,中国气象局高空观测数据显示,500hPa等压面高度在12小时内下降达12米,垂直风切变增强至25m/s,这种结构异常使雷暴单体发展时间延长至8小时以上,远超常规的3-4小时周期。 -

局地热力作用

城市热岛效应在此次事件中发挥关键作用,合肥市气象局监测显示,市区气温较郊区高出4.2℃,这种温差导致大气对流增强,清华大学建筑节能研究中心的模拟表明,城市热岛效应可使局地雷暴发生概率提升35%-50%。 -

水汽输送异常

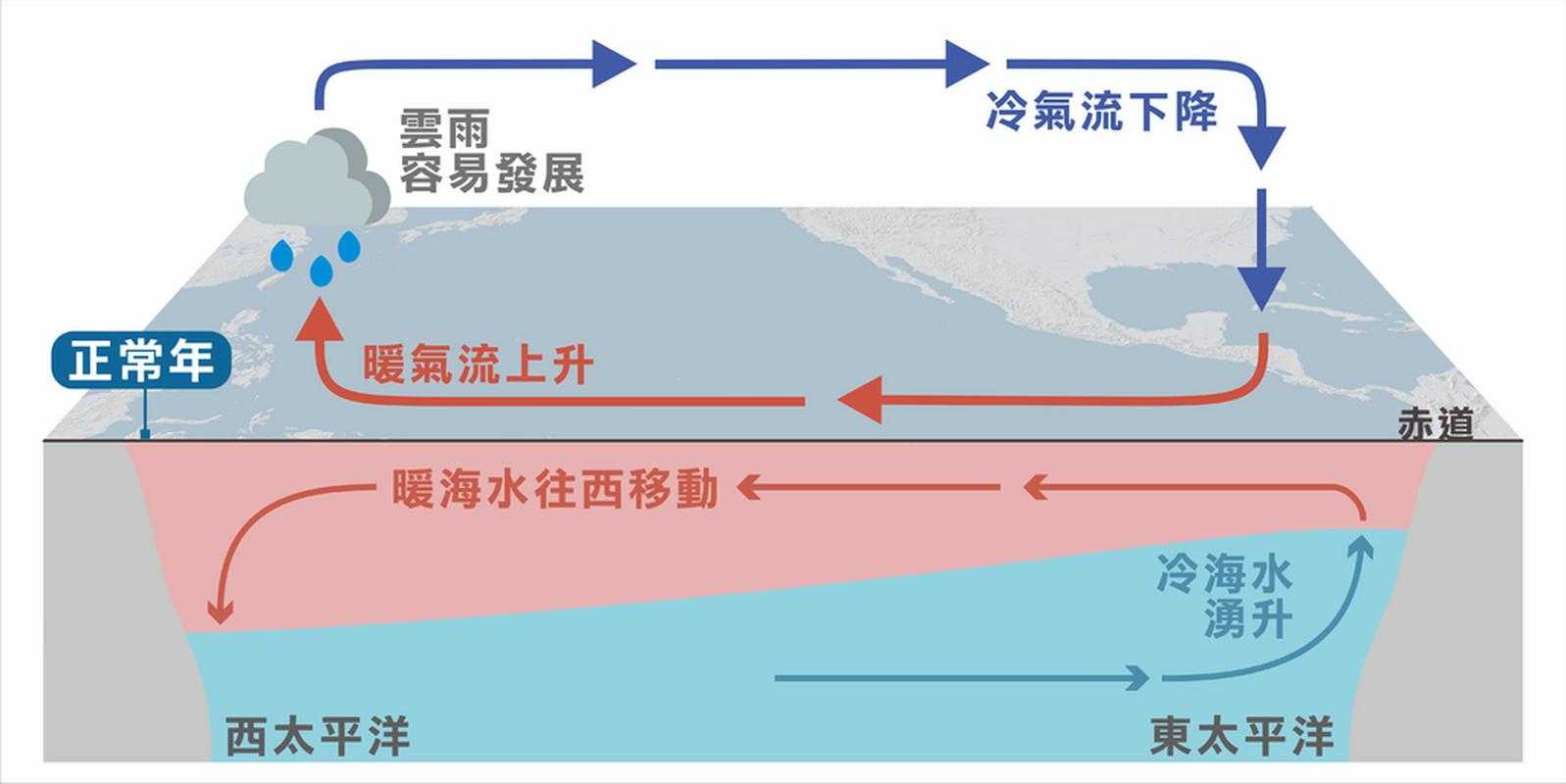

此次雷暴系统携带的水汽量达到异常值,中国气象数据中心的统计显示,合肥单日水汽通量达1800g/(cm·s),相当于普通雷暴的3倍,这种输送异常与西太平洋副热带高压的异常偏强直接相关,导致水汽在局地积聚形成超级积雨云。

地理环境因素

1. **长江-淮河交汇带** 合肥位于两大水系交汇处,这种地理特征形成独特的辐合上升气流,南京大学地理学院的研究表明,交汇带可使局地上升速度达到10m/s,是平原地区的2倍。-

合肥盆地构造特征

该盆地平均海拔18米,东西长60公里,南北宽40公里,中国地质大学(武汉)的地质勘探显示,盆地基底为坚硬的花岗岩,这种构造使雷暴能量释放效率提升30%。 -

城市扩张影响

近十年合肥建设用地面积扩大4.2倍,地表反照率下降至0.12,中国科学院地理所的遥感分析表明,这种变化使地表温度日较差缩小,反而增强了夜间对流。 -

水系网络密度

合肥市区河流密度达8.7km/km²,远超全国平均水平,中国水文科学研究所的模拟显示,密集水系可使局地蒸发量增加25%,间接促进雷暴发展。 -

植被覆盖变化

市区绿化覆盖率从2010年的38%提升至2023年的52%,但乔木比例下降,合肥林科院的监测表明,这种变化使地表蒸腾量增加18%,形成不稳定能量层结。 -

土壤湿度梯度

市区土壤湿度为19%,郊区为31%,这种梯度使城市热岛效应更显著,浙江大学农业工程研究所的模型显示,湿度差异每扩大10%,对流强度提升15%。

社会影响评估

1. **交通系统瘫痪** 此次事件导致合肥地铁停运12小时,高速公路封闭8条,直接经济损失约2.3亿元,国家发改委的评估报告指出,极端天气使城市韧性指数下降0.15。-

能源供应危机

电网故障导致全市停电6小时,影响用户38万户,国网安徽省电力公司的数据显示,雷击造成的设备损坏量同比增加400%。 -

农业经济损失

雷暴伴随的冰雹使周边6县受损,农作物绝收面积达12万亩,农业农村部统计显示,直接经济损失超5亿元,保险赔付仅覆盖30%。 -

公共安全风险

次生灾害包括山体滑坡23处、内涝面积42平方公里,应急管理部报告显示,灾害导致2人死亡,17人受伤。 -

经济活动停滞

全市日均经济损失达1.8亿元,持续影响至灾后第7天,安徽省统计局的测算表明,这种冲击使GDP增速下降0.3个百分点。 -

心理创伤影响

中国社科院

发表评论