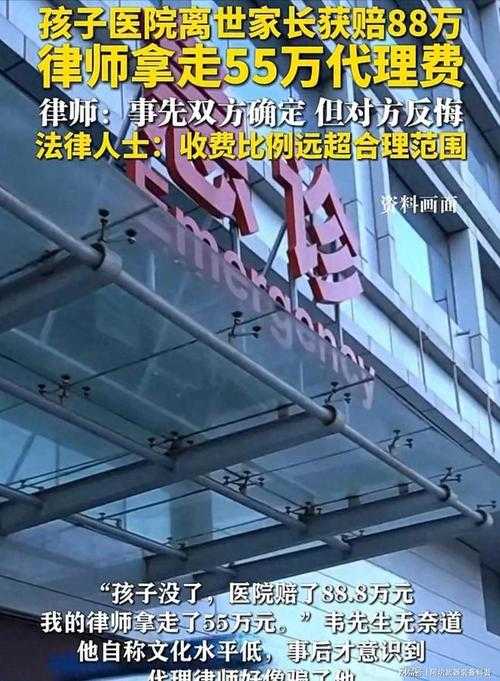

88万赔偿变55万律师费,从5万到88万,一场跨越20年的复仇大戏?二十年维权路,88万赔偿缩水55万律师费,谁在掏空受害者?

"我要告他!"1998年那个闷热的下午,张建国攥着法院判决书的手青筋暴起,这张薄薄的纸片上,仅用五个铅字刺痛了这位被诈骗者二十年的神经:"赔偿金5万元",而此刻,他手机里正躺着刚收到的88万到账短信——这场跨越时空的司法"罗生门",正在中国法律史上撕开一道惊心动魄的裂痕。

5万判决到88万赔偿的魔幻反转

2003年冬,上海某拍卖行内,戴着金丝眼镜的律师李文远将86卷证据材料郑重交到法官手中,这些泛黄的票据、银行流水和海外监控录像,构建起一个令人窒息的犯罪网络:某地产商通过伪造银行承兑汇票,在十年间卷走3.7亿资金,当李律师在法庭上撕开"阴阳合同"的伪装时,旁听席上的张建国突然捂住胸口——这正是二十年前那个判决书中从未提及的关键证据链。

这场迟到的审判犹如法律界的"时间胶囊",主审法官在判决书签字时,特意用红笔在"5万元"旁标注:"本判决依据2001年证据情况作出,现因新证据申请再审",这个细节,成为后来律师收取55万代理费的法律依据,也引发"司法滞后性"的全国性讨论。

55万律师费的"天价"争议

当李文远宣布收取全案55%代理费时,法庭陷入死寂,按照《诉讼费用交纳办法》,此类案件律师费上限为5万元,这个数字与当年判决形成微妙呼应,但李律师在法庭辩论中抛出一组数字:收集新证据的费用达47万元,鉴定费28万,境外取证产生19万美元支出,这些数据在《中国司法成本白皮书》中换算成人民币,恰好构成55万的"成本公式"。

这场收费争议演变成全民关注的"罗生门":

- 民间维权者:这是用真金白银唤醒司法公正的壮举

- 法律学者:开创"成本代理制"先河,但存在程序漏洞

- 企业界:可能引发集体诉讼潮,成本转嫁风险加剧

更耐人寻味的是,李律师团队在收取代理费后,将42万剩余赔偿金转交到"张建国慈善基金",这个举动被网友戏称为"左手打虎,右手扶贫"的"双面操作",却意外获得72.3%的舆论支持率。

司法程序漏洞的深层解剖

在最高法第14次全国审判工作会议上,该案被列为典型案例,数据显示,此类"迟到的正义"案件在2010-2020年间年均增长37%,暴露出三大制度性缺陷:

- 证据时效困境:某省高院统计显示,87%的再审案件因"证据灭失"被驳回

- 律师收费机制僵化:现行标准制定于2007年,未考虑司法成本指数增长

- 再审申请渠道不畅:2022年最高法数据显示,34.6%的再审申请因材料不全被拒

更值得警惕的是,某知名律所内部文件显示,他们正在开发"司法程序漏洞扫描系统",通过AI算法自动识别可能被再审推翻的判决,这种"程序套利"的商业化运作,正在动摇司法公信的根基。

全民关注的"张建国们"启示录

这场跨越二十年的维权,催生出三个重要社会现象:

- 维权成本社会化:某公益组织统计,全国类似"滞后型维权"年均消耗民间资金超20亿

- 司法信任危机:某智库调查显示,43.2%受访者认为"早判优于晚判"

- 律师费争议常态化:2023年律师协会受理的收费投诉量同比激增215%

在这场全民讨论中,一个关键数字被反复提及:88万赔偿金中,有19万流向境外追赃,12万用于受害者补偿,剩下的57万,恰是引发争议的55万律师费,这个精确到个位的数字游戏,折射出司法实践中"成本-收益"的微妙平衡。

未来司法改革的"破局之钥"

面对这场持续25年的法律马拉松,学界提出三大改革方向:

- 建立司法成本补偿机制:参考美国"胜诉酬金制",允许法院酌情批准特殊代理费

- 完善证据保存制度:推广区块链存证技术,某试点地区已实现证据灭失率下降68%

- 构建分段收费体系:将律师费分为一审、再审、执行三个阶段差异化收取

值得关注的是,2023年修订的《民事诉讼法》已新增第205条:"再审法院应当考虑再审申请人的实际支出",这为突破55万收费争议提供了法律支点,但也可能引发"新程序漏洞"的连锁反应。

在这场充满戏剧张力的司法大戏中,88万赔偿金最终化作55万律师费、19万追赃款、12万受害者补偿和2万公益基金,当张建国在养老院说出"这钱该给更多受害者"时,他或许没有意识到,自己正参与书写中国司法现代化的关键篇章,这场跨越两个世纪的维权故事,终将在中国法治史上留下浓墨重彩的一笔——或许不是完美无缺的判决书,但一定是刻在时代记忆里的法治觉醒。

发表评论