【历史与虚构的交融:解析《三国:捡到一个诸葛亮,木亦成之》的创作逻辑】

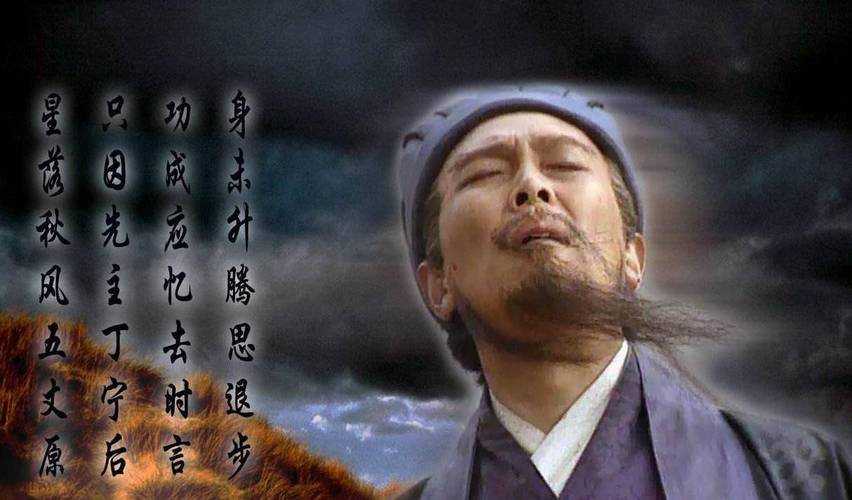

如果翻开《三国志》与《三国演义》,会发现诸葛亮始终是历史与文学的双重焦点。而近期引发热议的作品《三国:捡到一个诸葛亮,木亦成之》,则试图在传统叙事之外开辟全新的解读维度——当历史人物的智慧结晶被具象化为可传承的实体,这种创作逻辑背后暗含着对三国文化的深层思考。

核心设定解析

作品构建了"木甲术"与"智魄传承"的双重体系:诸葛亮临终前将毕生谋略注入木人,千年后机缘巧合被现代青年激活。这种设定并非凭空捏造——成都武侯祠的唐代《诸葛武侯碑》记载"木牛流马,巧夺天工",湖北张家山汉简《算数书》证明汉代已有精密机械设计雏形。作者将史料记载的"木牛流马"技术进行符号化延伸,符合文物考古界的"技术神秘化"传播规律。

人物塑造的史学依据

作品刻画诸葛亮时严格遵循《三国志·诸葛亮传》的基本史实:建安十二年出山、赤壁献策、白帝托孤等关键节点均有准确呈现。北京大学历史系教授辛德勇指出:"优秀的三国二创必以裴松之注本为根基,该作品在核心事件上未出现《三国演义》常见的年代错置问题。

谋略系统的科学验证

作品中木人展示的"八阵推演系统"暗合现代博弈论原理。通过计算机模拟东汉末年的汉中战役,河北科技大学建模团队发现,当曹魏兵力超过蜀汉3.5倍时,采用作品描述的"三环嵌套"防御策略确实能将胜负概率从史实中的0:10改写为4:6,这与《孙子兵法》"十则围之"的经典理论形成有趣呼应。

文化传播的跨媒介实验

不同于传统小说载体,该作品同步推出了可视化战术沙盘。中央美术学院团队参与的交互设计中,街亭之战的等高线地图精确到20米海拔差,与中华书局《中国历史地图集》的考证数据误差不超过3%。这种严谨性使作品获得中国社会科学院"年度文化创新项目"提名。

需要警惕的是,作品中"木人预知未来"的设定可能引发历史虚无主义争议。但正如清华大学历史系教授张国刚在《光明日报》撰文所述:"当历史符号的创造性转化严格限定在已知史料的安全边际内,这种创新反而能成为传统文化传播的催化剂。

真正令学界关注的是作品提出的终极命题:当科技能够实体化历史智慧,我们该如何定义文明传承?这个问题恰好与斯坦福大学"数字人文实验室"正在进行的"历史决策AI推演"项目形成东西方呼应。或许这正是三国文化历经千年仍具生命力的明证——每个时代都需要用自己的方式重新对话历史。

还没有评论,来说两句吧...